Scanner, hochsensibel oder vielleicht doch ADHS?

Scanner, hochsensibel, ADHS – oder einfach nur „chaotisch“? Wer sich schon mal gefragt hat, „Warum bin ich so anders?“, ist bei Google oder Instagram sicher über eines dieser Labels gestolpert. Die einen fühlen sich endlich verstanden, die anderen verlieren sich in einem Dschungel aus Begriffen. In diesem Artikel erkläre ich die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen Labels und erzähle, warum ich jahrelang dachte, ich sei nur ein hyperkreativer und manchmal leicht unstrukturierter Scanner, bis ich merkte: da steckt noch viel mehr dahinter!

Wichtig: Dieser Blogartikel dokumentiert meinen aktuellen Wissensstand rund um Neurodivergenz. Wenn du Feedback hast, freue ich mich über einen Kommentar oder eine E-Mail!

Der Begriff Scanner-Persönlichkeit geht auf die US-Autorin und Life-Coach Barbara Sher zurück. Scanner sind Menschen, die es lieben, sich in viele verschiedene Themen einzuarbeiten und ständig Neues zu entdecken. Sie bleibt meistens nie lange bei nur einer Sache. Scanner sind neugierig, vielseitig und sprühen oft vor Ideen. Statt sich zu fokussieren, blühen sie gerade in der Abwechslung auf.

Scanner-Persönlichkeit ist keine Diagnose, sondern eine Selbstbeschreibung, die besonders in kreativen und coachingnahen Kreisen verbreitet ist. Viele neurodivergente Menschen, etwa mit ADHS oder Autismus, erkennen sich darin wieder, weil auch sie mit starkem Wissensdurst und vielseitigen Interessen durchs Leben gehen.

Es wird geschätzt, dass ca. 10-15 % der Weltbevölkerung Scanner-Persönlichkeiten sind.

Manche, die sich im Scanner-Begriff wiederfinden, entdecken irgendwann auch das Thema Hochsensibilität – ein anderes populäres Label, das in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit bekommen hat.

Der Begriff Hochsensibilität bzw. „highly sensitive person“ (HSP) geht auf die US-Psychologin Elaine Aron zurück. Sie beschreibt damit Menschen, die Reize intensiver wahrnehmen als der Durchschnitt, also z. B. Geräusche, Gerüche, Stimmungen oder auch soziale Signale. Hochsensible Personen haben oft eine feine Antenne für Zwischentöne, reagieren stark auf Stimmungen im Raum und nehmen Details wahr, die anderen entgehen. Das kann eine große Stärke sein, etwa in Kreativität, Empathie oder Intuition. Gleichzeitig führt es im Alltag schnell zu Reizüberflutung, Überforderung oder dem Gefühl, „zu dünnhäutig“ zu sein. Wichtig ist: Hochsensibilität ist keine Diagnose, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal, das etwa 15 bis 20 Prozent aller Menschen betrifft.

Von außen kann Hochsensibilität manchmal ähnlich wirken wie ADHS, weil auch dort Reize ungefiltert und intensiv auf die Betroffenen einprasseln. Der Unterschied: Bei Hochsensibilität geht es vor allem um eine gesteigerte Wahrnehmung und Empfindsamkeit, während ADHS eine neurobiologische Störung der Reizfilterung und Selbststeuerung ist. Heißt: ADHS fühlt sich oft an, als ob das Gehirn zu viele Tabs im Browser offen hat – und keiner lädt richtig.

Und damit sind wir beim dritten Label, das oft ins Spiel kommt: ADHS. Es ist das am stärksten medizinisch geprägte von allen und bringt die meisten Missverständnisse mit sich.

ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. ADS beschreibt die Variante ohne nach außen sichtbare Hyperaktivität. Ganz egal, ob ADHS oder ADS: Die Gedanken rasen, Katastrophenszenarien werden entwickelt, was z. B. zu massiven Blockaden und sozialen Ängsten führen kann und bei ADHS kommt eine körperliche Unruhe hinzu. ADHS und ADS beschreiben eine neurobiologische Besonderheit, bei der die Filterung und Steuerung von Aufmerksamkeit, Impulsen und Energie anders funktioniert als bei neurotypischen Menschen. Typische Merkmale sind Konzentrationsschwierigkeiten, impulsives Handeln, starke Ablenkbarkeit, aber auch enorme Energie, Kreativität und die Fähigkeit, bei hohem Interesse in bestimmten Themengebieten schnell und tief einzutauchen (= „Hyperfokus“).

ADHS ist eine medizinische Diagnose und keine bloße Selbstbeschreibung. Damit unterscheidet es sich deutlich von Labels wie „Scanner“ oder „hochsensibel“. Während Scanner-Persönlichkeiten vor allem den positiven Aspekt der Neugier betonen und Hochsensibilität eine gesteigerte Wahrnehmung beschreibt, umfasst ADHS das ganze Paket – mit allen Stärken und auch mit den schwierigen Seiten. Genau deshalb wirkt ADHS manchmal wie die Schattenseite von Scanner oder Hochsensibel und wird als Label oft abgelehnt: Was bei Scannern und HSPs als Talent oder Gabe erscheint, wird bei ADHS ganzheitlicher betrachtet, also auch mit all den Problemen und Herausforderungen in Alltag, Beruf und Familie.

Etwa 5 % der Erwachsenen weltweit haben ADHS.

Rund um Scanner, hochsensibel und ADHS tauchen noch weitere Begriffe auf, die oft ähnlich anmuten, aber etwas anderes meinen. Hier ein kurzer Überblick:

Der Autismus-Spektrum-Begriff taucht immer wieder im gleichen Atemzug mit ADHS und Hochsensibilität auf. Autismus ist eine neurologische Entwicklungsvariante, die sich vor allem in einer besonderen Wahrnehmungsverarbeitung zeigt. Viele autistische Menschen nehmen Reize intensiver oder anders wahr, haben Spezialinteressen und bevorzugen Klarheit und Routinen. Von außen ähnelt Autismus oft Hochsensibilität (Reizüberflutung) oder Scanner-Mustern (starke Interessen und Hyperfokus). Der Unterschied: Autismus ist eine lebenslange neurologische Disposition mit typischen Mustern im sozialen Miteinander, in der Kommunikation und im Wahrnehmungsstil.

Laut WHO (2023) ist etwa 1 % der Weltbevölkerung von Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) betroffen. Neuere Studien, insbesondere in den USA und Europa, zeigen höhere Zahlen, weil die Diagnosekriterien erweitert wurden und die Erkennung besser geworden ist: Dort werden inzwischen 2–2,5 % der Bevölkerung im Autismus-Spektrum eingeordnet.

Oft wird im Zusammenhang mit Scanner-Persönlichkeiten oder Hochsensibilität auch der Begriff Hochbegabung genannt. Hochbegabung bedeutet in erster Linie einen hohen Intelligenzquotienten (IQ über 130), also eine messbare kognitive Fähigkeit. Menschen mit Hochbegabung lernen schneller, durchdringen komplexe Themen rascher und langweilen sich schneller bei Routineaufgaben. Das kann von außen sehr ähnlich wirken wie ADHS oder Scanner-Muster – etwa wenn jemand ständig neue Interessen hat. Der entscheidende Unterschied: Hochbegabung ist eine Frage von messbarer Intelligenz, während ADHS, Scanner oder Hochsensibilität nicht in der gleichen Form gemessen werden können, dort gibt es keine Skala, wie beim IQ, wo man die Intensität z. B. von ADHS zuordnen könnte.

2 % der Weltbevölkerung gilt als hochbegabt.

Neben Hochbegabung gibt es noch ein weiteres Label, das sich besonders in Kreativ- und Coaching-Szenen großer Beliebtheit erfreut: Vielbegabung.

Vielbegabung ist ein anderes Wort für Scanner, Multi-Passionate oder „Multipotentialite“. Das ist ein Begriff der kanadischen Autorin Emilie Wapnick. Er beschreibt Menschen, die viele verschiedene Leidenschaften und Talente haben und sich nicht auf ein einziges Feld festlegen wollen. Auf Deutsch spricht man oft von Vielbegabung oder multi-passionate. Damit ist im Kern fast das Gleiche gemeint wie bei Scanner-Persönlichkeiten: Neugier, Vielseitigkeit, Abwechslungsliebe. Auch hier handelt es sich nicht um eine Diagnose, sondern um eine Selbstbeschreibung, die vielen kreativen Menschen hilft, sich nicht als „sprunghaft“ oder „unentschlossen“ zu sehen, sondern ihre Vielfalt als Stärke zu begreifen.

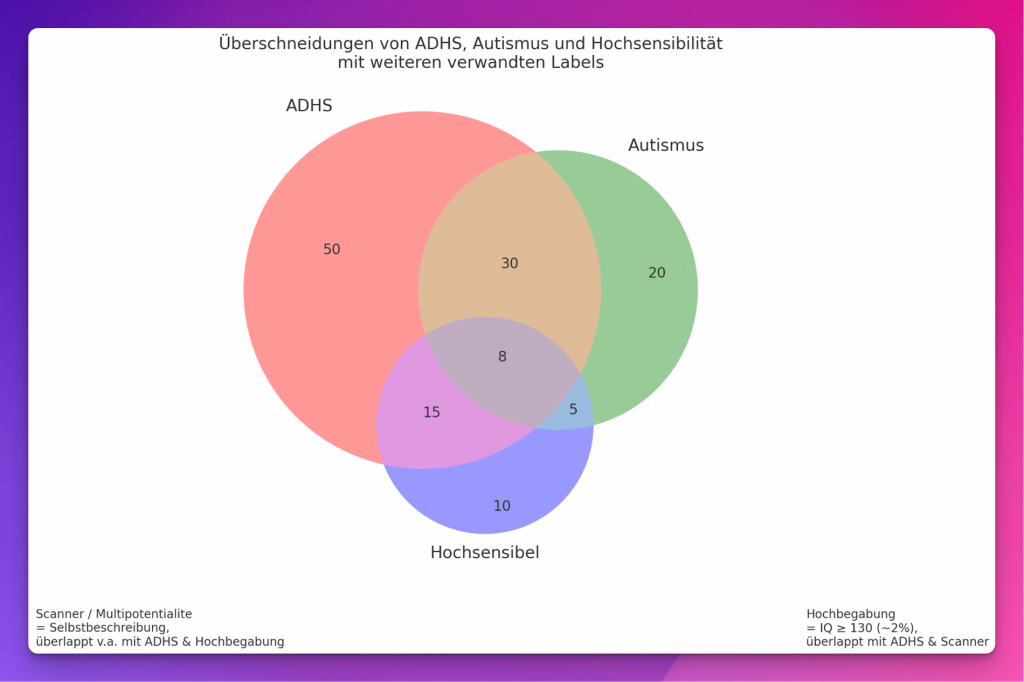

Labels wie ADHS bzw. ADS, Hochsensibilität, Scanner, Hochbegabung und Autismus überschneiden sich teilweise massiv. Deshalb ist eine klare Abgrenzung sehr schwierig: Wo hört Hochsensibilität auf und wo fängt ADHS an? Hier versuche ich, aufzuzeigen, wie stark sich diese Labels v. a. mit ADHS überschneiden, denn für mich ist AD(H)S aus sehr persönlichen Gründen die aktuell spannendste Neurodivergenz:

Nachdem Barbara Sher das Scanner-Konzept geprägt und Bücher darüber geschrieben hat, wurde sie später, in ihren 40ern, mit ADS diagnostiziert (also die ADHS-Variante mit der internalisierten Hyperaktivität). Auf ihrer Website schrieb sie 2013, wie gut ihre Scanner-Tage sind: Sie sei dann voller Ideen und könne gut organisieren. Ein ADS-Tag bedeutet aber: sie hatte nur noch Nebel im Kopf. Sie schrieb in ihrem eigenen Forum: „ADD bad. Scanner good!“ Kurz gesagt: Die Schöpferin des Scanner-Begriffs hatte in Wirklichkeit ADS, hat es aber jahrelang selbst nicht gewusst. Sie hat dann in ihrer Scanner-Definition nur die positiven Seiten von ADS herangezogen. Dabei gilt: Der High-Energy-Scanner mit tausend Ideen und der Low-Energy-Betthüter, der gelähmt versucht, einen klaren Gedanken zu fassen – sie sind die gleiche Person! Das eine geht mit dem anderen einher. Die negativen und problematischen Scanner-Seiten zeigen sich bei vielen Frauen erst in der Lebensmitte (also in der Perimenopause bzw. Menopause) – oder sobald sie Kinder bekommen. „Scanner“ ist für viele Menschen die „Eintrittskarte“ in das Universum der Neurodivergenz. Später finden sie dann oft heraus, dass sie in Wirklichkeit AD(H)S haben.

Die Verbindung zwischen sensory processing sensitivity (SPS), dem wissenschaftlichen Begriff für Hochsensibilität, und ADHS-Trägerschaft ist gut dokumentiert: Eine Studie (non-klinische Stichprobe von 274 Teilnehmenden) fand eine signifikante positive Korrelation zwischen self-reported ADHS-Symptomen und der Ausprägung von Sensitivität.

Kritiker des HSP-Konzepts bemängeln, dass Hochsensibilität wissenschaftlich nicht untermauert ist. Einige Kritiker sehen Hochsensibilität als Symptom von ADHS, ADS bzw Autismus.

Die AuDHS-Expertin Katharina Schön drückt es in diesem Reel direkter aus: „Hochsensibilität ist ein Begriff für überpriviligierte Menschen oder diejenigen, die die Infos über ADHS und Autismus auf dem wissenschaftlichen Stand von 2024 noch nicht kennen.“

Gerade ADHS und Autismus haben eine starke Überschneidung und das, obwohl Autismus und ADHS über viele Jahrzehnte hinweg nicht gleichzeitig diagnostiziert werden durfen. Früher hieß es: Entweder jemand ist autistisch oder er hat ADHS – beide Diagnosen mussten sich offiziell ausschließen. Das hat sich erst 2013 geändert.

Heute weiß man, dass ca. 30 % bis 70 % der Kinder mit Autismus auch die Kriterien für ADHS erfüllen. Wikipedia liefert eine konservative Einschätzung: 25 % bis 32 % der Autist:innen haben gleichzeitig ADHS.

Andersherum gilt: Verschiedene Studien zeigen, dass 20 % bis 50 % der Kinder mit ADHS-Diagnose auch die Kriterien für Autismus erfüllen. Wikipedia berichtet, dass 21 % der Menschen mit ADHS auch eine Autismusdiagnose haben. Viele Menschen mit ADHS lassen Autismus allerdings nicht abklären, weil das für sie keinen großen Erkenntnisgewinn bzw. Vorteil bringt: ADHS kann man mit Medikamenten behandeln, Autismus nicht. Warum sich dann also die aufwendige Autismus-Diagnose holen? Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr hoch, dass die Überschneidung von ADHS/ADS und Autismus noch viel höher ist, als offiziell bekannt.

Weil die Überschneidung von ADHS und Autismus so groß ist, hat sich sogar ein neues Wort gebildet: AuDHS.

„In zahlreichen Veröffentlichungen wird berichtet, dass Hochbegabte sehr häufig Verhaltensmerkmale des ADS zeigen. Mindestens ebenso häufig wird im Rahmen einer ADS-Diagnostik auch eine Hochbegabung festgestellt.„

Wikipedia schreibt: Nach verschiedenen Studien sind Hochbegabte deutlich häufiger von ADHS betroffen als Normalbegabte (37 % bei erwachsenen Hochbegabten und 7,7 % bei Kindern mit einem IQ ab 135 gemäß Minahim, Rohde 2015). Andererseits führt auch eine verminderte Intelligenz (IQ unter 85) zu einem erhöhten Risiko für ADHS.

Die Forschungslage ist allerdings widersprüchlich, die Zahlen schwanken je nach Studie stark.

Dieses v. a. in Coaching-Kreisen benutze Label ist inhaltlich fast identisch mit dem Scanner-Konzept. Grundsätzlich sind unter den Scannern und Vielbegabten mit hoher Wahrscheinlich viele Hochbegabte unterwegs – und sehr viele mit einer undiagnostizierten ADHS. Tatsächlich ist es so, dass nicht jede vielbegabte Person bzw. Scanner-Persönlichkeit stark unter den ADHS-Schattenseiten leidet. Sie braucht dann keine Therapie bzw. medikamentöse Behandlung – also auch keine ADHS-Diagnose.

Alle diese Begriffe kreisen um ein ähnliches Gefühl: „Ich bin anders, und ich funktioniere nicht so wie die meisten.“ Wer sich mit einem dieser Labels identifiziert, spürt meist ein hohes Maß an Intensität – sei es in Wahrnehmung, Interessen oder Energie. Heute weiß die Forschung: Eine Neurodivergenz kommt selten allein. Menschen, die ADHS haben, erkennen sich auch in der Beschreibung von Hochsenbilität, Hochbegabung und Scanner-Persönlichkeiten wieder. Und sie haben mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit auch Autismus. Hier eine Grafik, die die geschätzten Überschneidungen aufzeigt:

Entscheidend ist, ob es sich um eine Selbstbeschreibung handelt (Scanner, Multipotentialite), um ein Persönlichkeitsmerkmal (Hochsensibilität), um eine messbare Fähigkeit (Hochbegabung) oder um eine medizinische bzw. neurologische Diagnose (ADHS, Autismus). Diese Unterscheidung hilft, Klarheit zu gewinnen: Nicht jedes ähnliche Muster hat dieselben Ursachen, und nicht jede Bezeichnung bedeutet dasselbe.

Ich habe mich selbst jahrelang als Scanner-Persönlichkeit bezeichnet. Das war ein sympathisches Label, mit dem ich mich anfreunden konnte und das meine chaotische Seite sehr positiv geframet hat. Erst 2024 wurde mir schlagartig bewusst, dass ich in Wirklichkeit ADHS habe und dass ich jahrelang einen riesengroßen blinden Flecken hatte: Weil ich ADHS immer als sehr negativ empfand, habe ich die Möglichkeit, dass ich das selbst haben könnte, konsequent ausgeblendet. Und so hat es dann bis zu meinem 45. Lebensjahr gedauert, bis ich meine offizielle ADHS-Diagnose bekommen habe.

„Scanner-Persönlichkeit“ hingegen war ein Label, das ich viel besser akzeptieren konnte. Denn es legt den Fokus fast ausschließlich auf die positiven Aspekte: Der neugierige Ideen-Springbrunnen, der voller Schaffenskraft Dinge umsetzt und, ok, einen riesengroßen Hobby-Friedhof hat, aber egal: Hauptsache, kreativ! Die ganzen negativen Aspekte, wie z. B. stark schwankende Energie-Levels, emotionales Auf und Ab, viele Ängste und hohe Impulsivität, die manchmal zu Problem führen kann, werden hingegen ganz bequem weg-ignoriert – wie praktisch! Letztendlich war dieses ganze Thema mit ich bin eine „Scanner-Persönlichkeit“, „multi-passionate“, „vielbegabt“ oder womöglich sogar „hochsensibel“ nur ein jahrelanges Herumschleichen um den Elefanten im Raum: Ich habe ADHS und das erklärt endlich sehr vieles – und zwar besser, als es das Label „Scanner-Persönlichkeit“ oder „hochsensibel“ je konnte!

Für mich war das Label „Scanner-Persönlichkeit“ der Einstieg in die Welt der Neurodivergenz. Selbst wenn dieses Label unvollständig ist: Es hat seine Daseinsberechtigung, auch (oder gerade weil) es den Fokus fast nur auf die positiven ADHS-Facetten legt. Damit ist es v. a. in privilegierten Kreisen sehr anschlussfähig und bietet vielen Menschen eine erste, gut passende Erklärung dafür, warum sie so sprunghaft, kreativ, leicht verpeilt und tausendfach interessiert sind – aber auch warum sie vieles nicht durchziehen und warum ihnen viele neue Hobbies auch schnell langweilig werden. Wer sich mit dieser Erklärung zufrieden gibt, hat eine Gewissheit, mit der er gut schlafen kann: Ich bin ein Scanner – und das ist gut so! Viele Menschen spüren eine immense Erleichterung, wenn sie das erste Mal von der Scanner-Persönlichkeit hören und sich darin wiedererkennen.

Für mich war das Label „Scanner-Persönlichkeit“ aber nie ausreichend. Ich habe immer gewusst: Das ist nicht alles, es steckt noch mehr dahinter. Damit war „Scanner-Persönlichkeit“ ein wichtiges Sprungbrett in meine persönliche Selbsterforschung.

Grundsätzlich gilt: Nicht jeder Scanner hat automatisch ADHS: Ca. 10 bis 15 % der Weltbevölkerung gelten als Scanner, jedoch nur ca. 5 % der Weltbevölkerung haben ADHS. Das heißt: Viele Scanner haben keinen Leidensdruck, bei ihnen sind die negativen Seiten nicht so stark ausgeprägt, als dass ihr Leben, ihre Beziehungen, ihre Familie oder ihr Job darunter leidet.

Mit dem Label „Hochsensibel“ konnte ich mich hingegen nie anfreunden, obwohl die HSP-Beschreibung sehr gut auf mich passt. Der HSP-Nimbus der Gabe war etwas, das ich für mich nicht annehmen konnte, weil die negativen ADHS-Aspekte bei mir sehr ausgeprägt sind. Die vermeintliche Super-Power kommt eben auch mit einer Super-Arschkarte daher. Und diese Schattenseite kommt mir beim Konzept der Hochsensibilität zu kurz.

Ich sehe an mir und in meinem Umfeld, dass sich bei Frauen die Schattenseiten von ADHS verstärkt ab der Lebensmitte zeigen, also ab Ende 30 – oder spätestens dann, sobald man Kinder hat. Ich vermute, das ist auch hormonell bedingt (Perimenopause und Menopause) und natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass das Leben mit zunehmendem Alter und Kindern immer komplexer wird und dann die bewährten Bewältigungs-Strategien plötzlich gnadenlos versagen. Bis das Leben vor Komplexität explodiert, sind „Scanner-Persönlichkeit“ oder „Hochsensibel“ oft ganz gut passende Labels. Wenn sich aber die emotionalen Kernschmelzen und Absack-Tage im Bett häufen, sollte abgeklärt werden, ob nicht doch ADHS vorliegt.

Heute sehe ich es so: Labels sind wertvoll, solange sie uns helfen, uns selbst besser zu verstehen. Aber sie sollten nie zur Ausrede werden, um nicht genauer hinzuschauen. Mir war es immer wichtig, das „richtige“ Label für mich selbst zu finden, denn ich habe mich schon als Kind gefragt: Warum bin ich so anders? Aber niemals würde ich mich auf einem solchen Label ausruhen oder es als Ausrede nutzen, um in meiner Entwicklung oder Selbsterforschung stehenzubleiben.

Also: Auf ins Neurodivergenz-Abenteuer!

ÜBER MICH: Blog like nobody’s reading! Das ist meine Philosophie, mit der ich mein Content-Imperium aufbaue. Seit meinem ersten Blogartikel am 1. August 2005 sind über 1.200 Blogartikel dazugekommen – und eine glasklare Positionierung, eine starke Reputation und ein erfolgreiches Familien-Online-Business. Bloggen ist für mich Hobby, Leidenschaft und persönliche Weiterentwicklung. Und erst danach mein Akquisemotor und Umsatzbringer. Im Laufe meines 20-jährigen Blog-Abenteuers habe ich Begriffe geprägt, wie Content-Ängst und dynamisches Bloggen. Heute bin ich das beste Beispiel dafür, dass wir mit Persönlichkeit, Mut und Verletzlichkeit einen profitablen Blog aufbauen können, auch ohne den schwarzen Gürtel im Technik-Kungfu zu haben. Von der Festan(gst)stellung zum Leben in kreativer Freiheit: Dein Blog machts’s möglich!

Mehr über mich erfährst du hier!

12 Comments

Vielen Dank für diesen Beitrag. Die differenzierte Auflistung und die Erläuterungen mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden finde ich sehr gelungen. Meine „Laufbahn“ erfolgte ebenfalls von Scanner über HSP zu ADS, die Diagnose erhielt ich mit 47. Seitdem hatte ich immer wieder den Verdacht, dass hinter der Scannerpersönlichkeit wohl oft auch eine unentdeckte AD(H)S steckt, deswegen habe ich heute mal gezielt danach gesucht im Netz. Et voilà. ;-)

Hi Kathy, danke für deinen Kommentar! Ja, „Laufbahn“ beschreibt es sehr gut! Viele Frauen fühlen sich wohler mit der Bezeichnung Scanner-Persönlichkeit bzw. hochsensibel, denn die sind gesellschaftlich viel akzeptierter. Aber in Wirklichkeit haben sie wahrscheinlich ADHS (das sind die Scanner) bzw. befinden sich im autistischen Spektrum (das sind die Hochsensiblen). Erst in der Lebensmitte, wenn ihre Coping-Strategien versagen, wird oft klar: Oha, da steckt ja viel mehr dahinter. Ich bin da ja auch das beste Beispiel, habe meine ADHS-Diagnose mit 45 bekommen.

Und dann ist es auch noch wichtig, dass Frauen sich darauf einstellen, dass mit den Wechseljahren die Hormone noch mal so richtig im Gehirn aufräumen. Das ist vielleicht nicht bei allen gleichermaßen so, aber vorbereitet zu sein ist sicherlich eine gute Idee.

Ja, genau! Es ist kein Wunder, dass viele Frauen erst ab ihren 40ern die ADHS-Diagnose bekommen. Denn bis dahin funktionieren sie ja meistens sehr gut und die chaotischen Seiten werden v. a. in privilegierten Kreis oft durch Geld bzw. Unterstützung verschleiert oder als quirky Persönlichkeitsmerkmal abgetan. Die Perimenopause und Wechseljahre fegen dann oft komplett durch das Leben und machen kurzen Prozess. Da bleibt dann meistens kein Stein auf dem anderen (im Guten wie im Schlechten) – oder die Frauen rutschen vollends in die Depression. Dazwischen gibt es bei ADHS nicht viel. Und um diese beiden Extreme aufzufangen, ist es so wichtig, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen und sich diagnostizieren und ggf. therapieren zu lassen, bevor das ganze Leben explodiert.

Danke für die Erklärung der Unterschiede zwischen den verschiedenen Begrifflichkeiten! Ich werde deinen Artikel gerne weiterempfehlen.

Liebe Grüße

Eddy

Vielen Dank, Eddy! Freut mich riesig, dass du meinen Blog liest! :-)